- 4 min de lecture

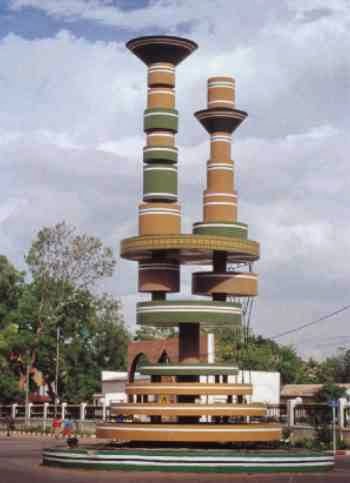

L’architecture sociale pour un monde meilleur, c’est la thématique de l’exposition qui s'est tenue du 05 au 28 octobre 2016 sur le site du Musée national. Se tenant sous la houlette du Goethe-Institut, bureau de liaison de Ouagadougou, en collaboration avec le Musée national et l’Ordre des Architectes du Burkina, cette exposition explore le thème de la responsabilité sociale dans la pensée architecturale contemporaine et de sa pratique.

De plus en plus d’initiatives dans le domaine de l’architecture notamment les expositions, les concours, les prix et récompenses, etc. mettent à l’honneur les projets et architectes vertueux de la préservation de la nature et de l’accessibilité de leurs projets aux moins nantis.

En effet, face à la déprédation et la mauvaise gestion des énergies, causes fondamentales du dérèglement climatique et de son corollaire d’aléas que sont les inondations et les sécheresses, la terre connait ces dernières décennies de grands bouleversements structurels dont les conséquences ne sont autres que les crises économiques et sociales. Eu égard à cela, les spécialistes de la question, singulièrement les architectes et les urbanistes sont contraint de planifier désormais des projets qui s’avèrent durablement positifs au point de vue écologique et social pour les populations démunies de la planète. Au nombre de ces dernières, celles du Burkina ne sont pas épargnées considérant les inondations que le pays a connu ces dernières années et la floraison de maisons de fortunes en campagne qu’aussi bien en milieu urbain. Notamment dans les périphéries des grandes villes. C’est dans la dynamique de contrer cette situation que se tient cette exposition qui a ouvert ses portes au Musée national.

Des palettes pour susciter la réflexion

Conçue par le Centre d’Architecture de Vienne en Autriche et le Musée de l’Architecture de l’Allemagne, Think Global, Build Social-Construire pour un monde meilleur, est une exposition itinérante qui présente des exemples réussis de projets d’architectures civiles, sociales à travers le monde. L’exposition proposée par le Goethe-Institut, pour ainsi dire de «penser global pour construire social», explore ici la thématique de la responsabilité civile dans l’architecture contemporaine. Elle donne à découvrir, sur des palettes en bois, des constructions alternatives et sociales avec des moyens limités car utilisant des ressources locales. Think Global, Build Social démontre qu’avec peu on peut faire beaucoup tant qu’il y a de l’ingéniosité.

Toute chose qu’acquiesce Serge Emile Ky, jeune architecte-urbaniste burkinabè, pour qui, «considérant la démographie galopante de nos pays en Afrique, la pauvreté de ces populations et les équipements énergétivores de plus en plus indispensable pour certains, il est plus que jamais nécessaire de penser et d’agir globalement dans un esprit social».

En présentant des modèles d’intégrations de matériaux locaux et écologiques à l’architecture moderne ; d’Amériques latines à l’Asie du sud en passant par l’Europe et l’Afrique, avec notamment plusieurs pays, l’exposition Think Global, Build Social montre ainsi qu’avec une grande capacité d’innovation et de créativité, on peut améliorer les cadres et les conditions de vies des populations dans les régions les moins nanties du monde.

Deux milliards de personnes dans des bidonvilles

Andres Lepik, à l’initiative de ce projet en 2014, expliquait que, selon ONU-Habitat, deux milliards de personnes à travers le monde ne disposent pas d’un «espace de vie à taille humaine. Deux milliards de personnes vivent dans des bidonvilles, dans des cabanes auto-construites, ou bien n'ont tout simplement pas de toit au-dessus de leur tête. Il convient donc de poser la question urgente des solutions que l’architecture peut offrir à la population mondiale pour accéder à un environnement bien conçu».

Pour la première responsable de la structure porteuse de l’initiative, le Goethe-Institut à Ouagadougou, Carolin Christgau, il est impératif que tout le monde apporte sa contribution à la réflexion, d’où sa joie de cette collaboration avec le Musée national et l’Ordre des Architectes du Burkina. Même satisfecit du côté des partenaires à entendre Ali Louguet, directeur des expositions et de l’animation du musée.

Une exposition qui suscite toute une réflexion sur comment utiliser les matériaux qui nous entourent dans la vie de tous les jours.

Deux exemples de réalisations à travers le monde

Green School l’école en bambous d’Indonésie

Le Green School, une école fondée en 2007 par les créateurs de bijouterie John et Cynthia Hardy, se trouve à Bali (Indonésie) au bord du fleuve Ayung, entouré par des champs de riz et une forêt tropicale. Environ 300 élèves de près de 40 pays y sont enseignés selon des standards internationaux d’éducation. Le bambou est un matériel de construction qui pousse vite dans cette région mais qui n’est presque pas utilisé jusque-là maintenant. C’est pour cela que les Hardy ont engagé une équipe d’architectes, de designers et d’ingénieurs qui ont élaboré une construction modèle et innovatrice par le bambou. Seulement peu de murs sont en terre pressée, en terre volcanique ou en glaise. Dans les bâtiments ouverts et couverts, des herbes locales qui permettent une circulation naturelle d’air mènent à un climat intérieur agréable à tel point qu’il n’y a pas la nécessité d’une climatisation. La consommation d’énergies fossiles est ainsi réduite.

Des «voûtes nubiennes» en glaise au Mali

Dans la région de savane du Beledougou au Mali, les architectes italiens Emilio et Matteo Caravatti poursuivant l’objectif d’améliorer les conditions de vie des populations pour créer des infrastructures publiques ont eu recours à l’utilisation de la glaise dans la technique de construction des «voûtes nubiennes» dans cette localité. Face à la rareté du bois et la cherté de certains matériaux comme le ciment et le tôle, les deux architectes ont utilisé la glaise, connue depuis le temps égyptien, très important et moins cher, pour la réalisation de plusieurs complexes scolaires au Mali.

Dans leur travail, les frères Caravatti ont mis l’accent sur un processus de construction qui intègre la population dès le début. Leur but est de favoriser l’indépendance de la population par la manière de construction traditionnelle et l’utilisation des matériaux locaux.